Imágenes Individuales

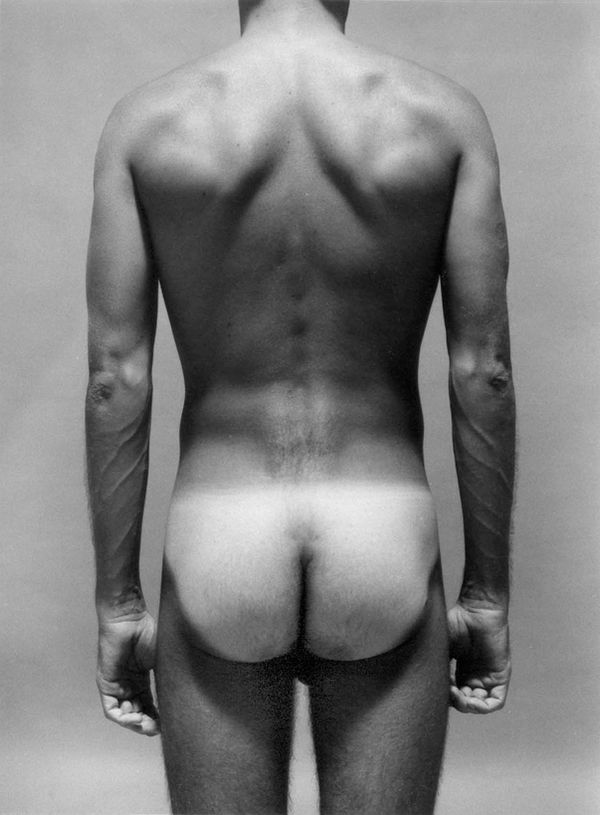

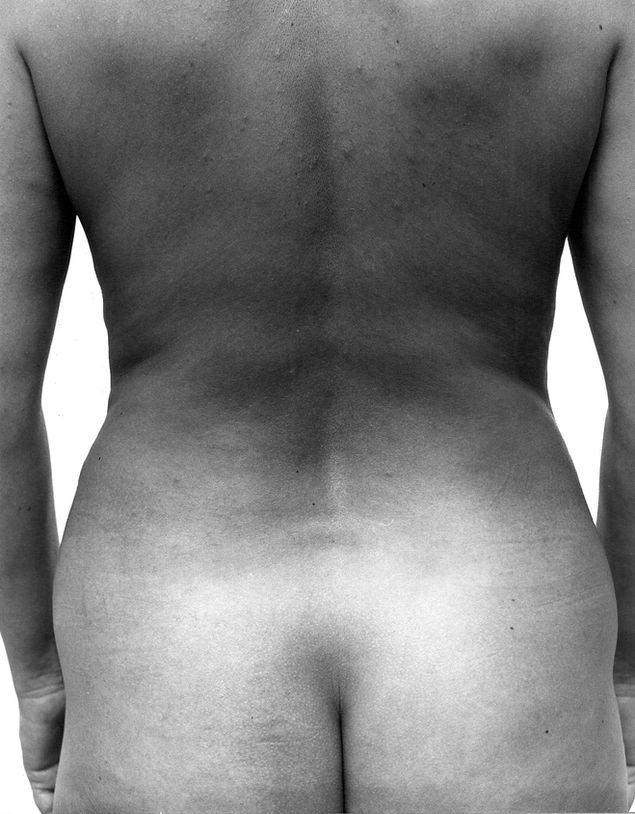

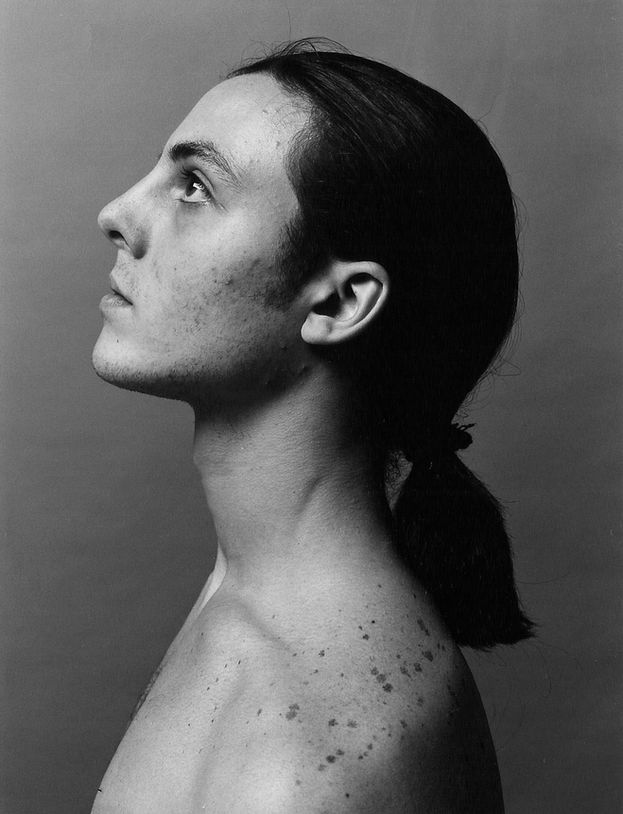

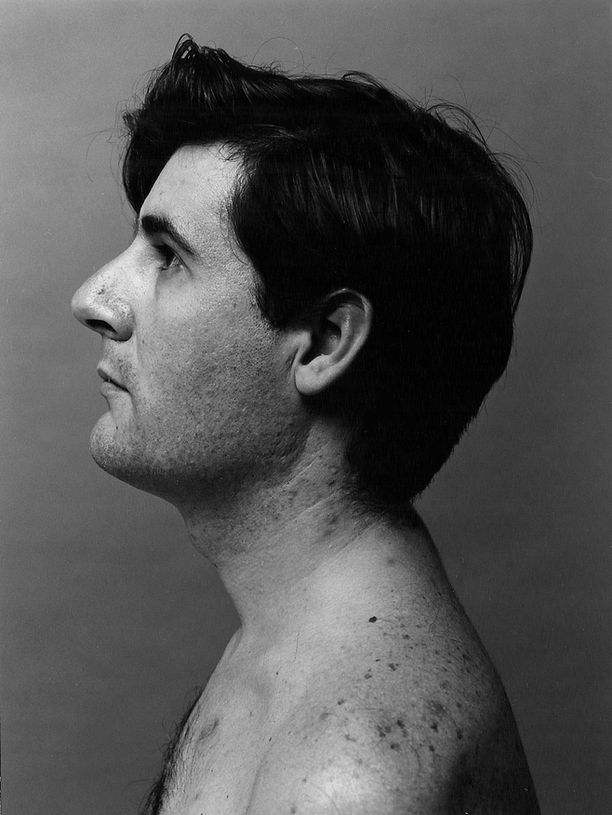

En N.H.: Taxonomías mi deseo era contener al máximo la puesta en escena (la actitud de pose de los/las modelos) evitando –en la medida de lo posible- todo exceso escénico. Aquellos desnudos eran rigurosamente francos, directos, contemplativos, reducidos todos por igual a lo mínimo (evitando así jerarquizaciones de valor) y carentes –también en la medida de lo posible- de toda connotación estilizadora (lo que conduciría a su valoración o bien mitificadora o bien peyorativa).

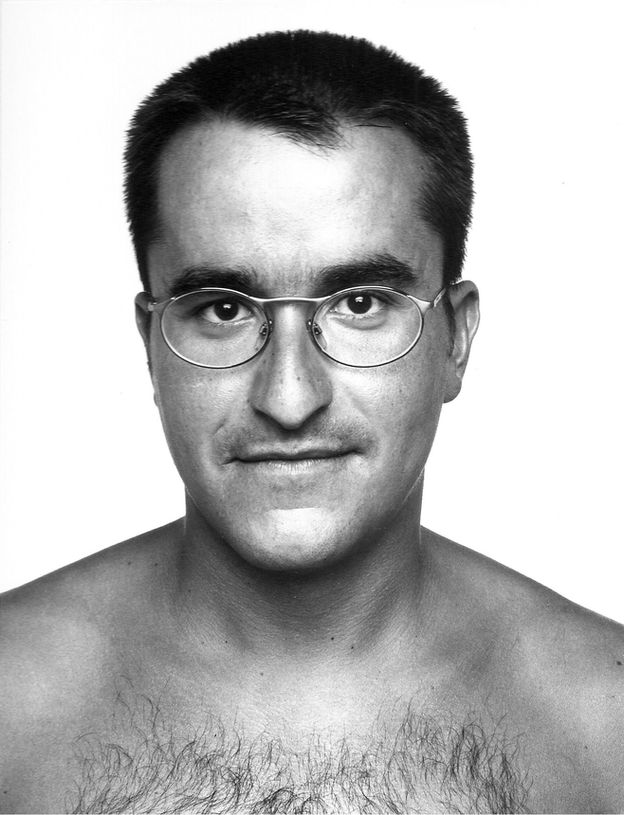

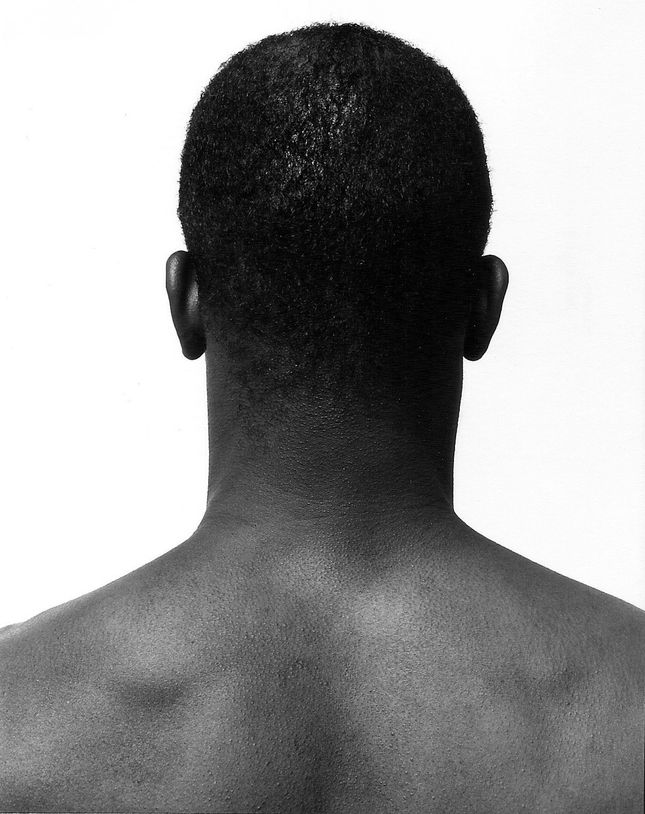

También desprotegí a los cuerpos de su entorno propio, de su contexto, incluso de su biografía, con la idea de que mi cámara no fuera finalmente un elemento de análisis sino de síntesis. En ese sentido no fue casual que el cuerpo fuera fragmentado en trozos y que se le separara del rostro, reducto fundamental de la biografía y la identidad personal (incluso las imágenes de los rostros eran tratadas con el mismo talante neutralizador y objetual que los restantes fragmentos corporales). Por tanto, el hecho de que no aparecieran los rostros en la mayoría de estas imágenes o que los registros faciales fueran tan gélidos como los de las restantes “piezas” corporales (las cabezas eran presentadas de una forma tan objetual y desmitificadora como los genitales, los glúteos, los torsos, etc) las dotaba de un indudable y deliberado componente conceptual y abstracto -es decir, les restaba una gran posibilidad de "ficción" a la hora de observarlas, les eliminaba la posibilidad de incorporarles "biografía"-.

Y es que en Taxonomías yo deseaba hacer hincapié en una "objetualización" democratizadora del cuerpo masculino y femenino que subvirtiera las, por desgracia, habituales objetualizaciones que en la sociedad de los 90 se les hacían (especialmente al de la mujer). Así nadie podría hacer una lectura de aquellos desnudos como objetos de simple delectación visual (ni siquiera, en el caso del cuerpo femenino, como objeto de la tan frecuente delectación visual masculina, tan connotada –como sabemos- sexual e ideológicamente). En ese sentido y atendiendo de nuevo al caso femenino, no glorifiqué la cuestión de la maternidad: en la lectura de la obra se puede observar cómo no había el más mínimo matiz de mitificación y heroización del cuerpo de la mujer embarazada -el tratamiento que se le dio fue exactamente igual de sobrio, austero y políticamente correcto que el de la mujer no gestante- subrayando así que la opción de la maternidad es simplemente eso, una opción que debe ser tan libre y legítima, tan positiva, como la de su voluntaria negación/rechazo.

Por otro lado yo deseaba dejar por supuesto que esas Taxonomías no pretendían ser absolutas, finales, antropológicas, "científicas "(yo era licenciado en Medicina desde cuatro años antes de iniciar el proyecto). Estadísticamente (científicamente) hablando, los sujetos fotografiados no constituían una muestra representativa de nada. Ni lo pretendían. Basta observar que de la casi cincuentena de individuos fotografiados, casi el 100% ofrecía lo que podríamos considerar como un mismo perfil antropológico: todos los/las participantes en aquel proyecto pertenecían a mi círculo de amistades y –amablemente- decidieron atender mi demanda de ser fotografiados/as para el proyecto. Es por ello que prácticamente todos/as coincidían en una franja de edad, la que yo tenía entonces (en torno a la treintena) y con una apariencia física que podríamos entender como bastante homogénea o habitual en mi contexto cultural y geográfico (el de una pequeña -y periférica- ciudad de provincias del sur de España recien inciados los 90). No había ancianos/as, no había niños/as, no había rostros ni cuerpos que sugirieran diferentes etnias ni orígenes geográficos o culturales diversos. También, curiosamente, la presencia de mujeres embarazadas era especialmente alta debido a que la treintena era la franja de edad en la que mayoritariamente se decide tener hijos/as en mi concreto contexto cultural (cosa que no ha cambiado, incluso se ha ido retrasando). Pero es que, como he querido dejar claro, recalco que el proyecto no tenía una pretensión científica. Era una reflexión de orden estrictamente poética o artística sobre la democratización del cuerpo. Haber intentado hacerlo con una intención realmente científica (lo cual en sí ya es una idea completamente errónea y absurda) hubiera requerido de una sistematización metodológica mucho más exhaustiva y pretenciosa, lo que, para mí, no era ni necesario ni de interés especial (y, sobre todo, -insisto- no tendría sentido alguno). Mi muestra ya generaba un archivo de referencias más que suficiente para proyectar en el espectador la idea que yo pretendía, que no era otra que la de aceptar/celebrar la democratización del cuerpo en toda su común diferencia y en toda su cercana y sencilla diversidad.

Por tanto, Natura Hominis: Taxonomías era una reflexión sobre el cuerpo pero inevitablemente asociado –éste- a ciertas ideas abstractas como son las mencionadas de ‘democratización’, ‘aceptación’, ‘tolerancia’, ‘celebración’, ‘inclusión’, ‘pluralidad’, etc.

En 1992 realicé una obra específica dentro de este proyecto titulada Ensayo sobre lo relativo del escándalo (véase su apartado específico aquí).